本文节选自:

王福民,李嘉乐,段四波,余强毅,叶粟,徐天玥,史舟.农业遥感技术发展新需求与新挑战[J].中国农业信息,2023,35(06):9-21.

DOI:10.12105/j.issn.1672-0423.20230602

一、农业遥感技术的发展

1.1 农业遥感监测对象

农业遥感监测早期起步于作物种植面积提取,解决是什么作物,种在哪的问题;然后是叶面积指数、生物量、色素和氮素等监测,解决作物长势如何的问题;进一步是作物产量预测,解决最终粮食收成如何的问题。之后,农业灾害遥感监测开始逐渐发展起来,包括干旱、洪涝、湿渍害、高温热害、低温冷害和冻害等农业气象灾害遥感监测和稻飞虱、稻种卷叶螟和纹枯病等病虫害遥感监测。再进一步农业遥感发展到农业管理措施监测,比如小麦灌溉时间和灌溉量监测、水稻直播或移栽监测、农药施用量监测等。除了作物本身的监测,作物生长环境要素,比如土壤水分、地表温度、降水和土壤有机质等气候和土壤要素也是农业遥感的重要监测对象。

1.2 农业遥感的发展历程

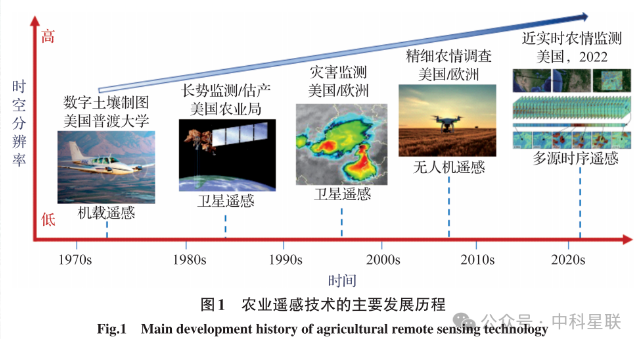

农业遥感的发展历程是伴随着卫星遥感时空分辨率的不断提高、高可靠新型遥感平台出现以及主要卫星遥感数据和产品免费开放而不断发展起来。

在遥感技术被普遍应用之前,传统的农业监测、调查通常采用实地查看、走访、问卷调查等方式,其效率低、调查不全面且易受到调查者主观因素的影响。自20世纪70年代开始,遥感技术就被用于农业资源调查(图1)。早期卫星遥感在农业上的应用主要是利用公里级的美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and AtmosphericAdministration,NOAA)遥感数据开展的,由于空间分辨率的限制,农业遥感以大区域、集中区域的耕地监测、作物长势监测为主。虽然当时也有美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)的陆地卫星(Landsat)和随后法国空间研究中心的地球观测卫星(SPOT)等中高分辨率数据可用,但由于数据需要付费购买,应用尚不是十分普遍。与此同时,由于Analytical Spectral Devices(ASD)等公司便携式地物光谱仪逐渐普及应用,作物遥感叶片、冠层水平的色素、叶面积指数、生物量、氮素等农作物参数和水分、有机质等土壤参数高光谱遥感机理得到快速发展。

到1999年,随着搭载在地球观测系统Terra和Aqua卫星上的中分辨率成像光谱仪(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer,MODIS)数据和产品的免费分发,这种中等空间分辨率和高时间分辨的遥感数据和产品将农业遥感带入了蓬勃发展的卫星遥感监测时代。农作物面积提取的空间尺度从公里级发展到250 m,天尺度MODIS数据也将农作物的长势遥感监测和产量遥感预测推向更精准、更及时的发展方向,MODIS产品的出现和免费应用将农业遥感发展水平带上了一个新台阶。

虽然Landsat、SPOT等中高分辨率系列卫星发射时间比较早,但是由于前期付费使用的限制,基于中高空间分辨率的农业遥感监测大范围应用主要还集中在拥有数据的局部国家和区域,直到2008年Landsat卫星数据免费开放才真正开启了中高分辨率卫星数据应用的新纪元,但基于Landsat卫星数据的农业遥感监测仍然受到时间分辨率的限制。2014年哨兵系列中高分辨率卫星数据发布,哨兵2A与哨兵2B双星组网可将时间分辨率可达5 d。到2020年,NASA发布了一套基于Landsat8和哨兵2号数据处理而成的Harmonized Landsat Sentinel-2(HLS)数据集,将中高空间分辨率遥感数据的时间分辨率提高到2~3 d。2013年之后中国发射的高分系列卫星数据也提供了大量中高分辨率遥感数据。这些中高空间分辨率、高时间分辨率数据的免费发布为基于时序数据的全球尺度农业遥感近实时监测提供了可能,促进了农业遥感中长势监测和作物产量预测逐步走向近实时。

在中高分辨率遥感卫星发展的同时,一些米级高分辨率商业卫星大量发射。由于这些数据幅宽较窄且付费使用,因此主要集中在局部区域应用,其中随着精准农业发展起来的田块边界提取是高分辨率卫星遥感数据在农业遥感领域的一个很重要应用领域。农业遥感田块提取主要是指根据遥感影像中农田的典型性状,包括颜色、大小等相关特征,利用机器学习算法、图像分割算法等,分析提取相关特征进行分析并分类以提取农田边界。农田地块提取为农业生产的精细化管理、种田补贴发放供了基础数据,有助于实现农业资源的有效配置和可持续发展。

在卫星遥感发展的同时,随着多旋翼无人机、机载传感器等技术的快速发展,农业遥感一个新的分支无人机遥感逐渐发展起来。无人遥感促进了农业遥感监测逐渐向精细化转变,使得农业遥感涵盖的应用领域逐渐拓展并且监测手段更加丰富。通过搭载各类传感器和成像设备的无人机移动平台,可以实现对农田中每一株作物的高效扫描和数据采集,利用激光雷达等高精度传感器还可以获取作物的三维信息,使作物长势监测、产量预测更加准确;利用可见光/近红外、短波红外、热红外相机等机载传感器,则可以实现对作物的水分、温度等参数的监测,有望实现农业气象灾害和病虫害更及时的监测和预警。

随着遥感时空分辨率提升的同时,人工智能和大数据方法的应用可以挖掘海量大数据中隐藏的模式和趋势,捕捉到农作物生长过程中的细微变化,实现高效、智能地近实时农作物生长全过程监测(图1),为农民和农业管理者提供科学、精准的决策支持,推动农业生产向着更加可持续方向发展。

1.3 农业遥感发展现状

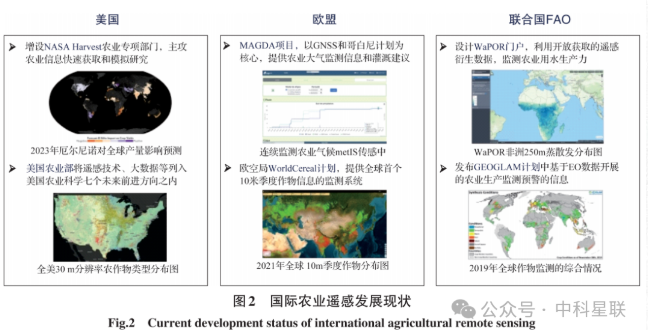

虽然中国农业遥感水平迅速提高,但当前发达国家的农业遥感仍处于引领地位。近年来,很多国外政府和研究部门都将农业遥感纳入重点研究计划内,重点攻关快速农业信息获取、及时灾害监测、无人机遥感等关键技术。比如NASA在2018年建立Harvest农业专项部门,每年资助30个农业遥感类的创新型项目,每年总资助金额在1亿美元以上;美国也将遥感技术、大数据等列入本国农业科学7个未来前进方向,并作为重点科研领域持续投入基金和项目(图2)。欧盟主导建立的Meteorological Assimilation from Galileoand Drones for Agriculture(MEGDA)项目,结合气候、水温模型、伽利略卫星导航系统等最先进观测模拟手段,向农户提供及时的天气和灌溉信息,现已经正式投入使用。欧洲空间局的WorldCereal计划,向全世界提供快速提供及时、精确的农业地块信息,并准确提供比如灌溉和雨养农业等种植信息。WorldCereal已经发布了全球首个10 m分辨率的作物信息监测系统。此外,联合国粮食及农业组织设立WaPOR门户,利用免费开放遥感衍生数据,监测农业用水状况。二十国集团(G20)发起的地球观测组织全球农业监测旗舰计划(Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring Initiative,GEOGLAM)支持发展和改进实用农业监测系统,用于评估相关国家、区域和全球范围的农情信息,提高了全球农业监测能力(图2)。

总体来说,国内外农业遥感监测发展呈现“精细化、大尺度、短间隔”的特征。农业遥感尺度从以前不同分辨率的像元尺度慢慢转向更精确的地块尺度监测,同时辅以亚米级无人机的精细监测,将为农业监测提供丰富的多尺度信息,便于根据实际情况展开不同监测策略。随着中等分辨率免费卫星数据的普及,农情监测从以往的县级和市级区域,转向国家、甚至全球尺度的统一监测,为基于一定透明度的国际协作和相关政策制定提供了坚实的数据基础。此外,越来越多的国际项目关注于监测的时效性,因为只有更短的监测间隔才能为农户提供更及时的农情信息,从而农户或相关机构能实施更有效的应对措施。随着未来卫星数据增多,重返观测周期减短,近实时农情监测逐渐成为未来农业遥感的一个重点方向。

二、农业遥感技术发展新需求

每年的中央“一号文件”都聚焦农业,因为实现中国现代化,粮食安全是不可或缺的重要保障。确保粮食安全,根本出路在科技。人民网指出:“农业生产机械化,农技技术提升,耕地保护和地力提升,育种能力建设……凡此种种,都需要向科技要生产力”。遥感技术就是支撑农业发展的重要科技力量之一。

党二十大提出:“全方位夯实粮食安全根基,全面落实粮食安全党政同责,牢牢守住十八亿亩耕地红线,逐步把永久基本农田全部建成高标准农田,深入实施种业振兴行动,强化农业科技和装备支撑,健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”,特别强调将粮食安全与经济发展、社会安全放在同等重要位置。2022年中央农村经济工作会议提出,我国将实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。首先是改善耕地质量,其次是加快种业领域的创新。为了更好的保障国家粮食安全战略,农业遥感技术的发展必须准确对接国家新需求。依据以上政策分析,耕地和育种是当前国家粮食安全战略的最新指向,从而引发农业遥感技术的新需求,即基于卫星遥感的耕地保护和基于无人机遥感的智慧育种,以及星空地一体化的精细农作。

2.1 耕地保护

耕地是能够种植农作物的土地,具备可供农作物生长、发育、成熟的自然环境,是人类赖以生存的基本资源。耕地保护和利用是国家粮食安全战略关键一环,对耕地全面、准确的监测是党二十大进一步强调的农业遥感的一个新需求。耕地监测内容包括耕地数量、耕地质量、耕地用途和耕地潜力等。

(1)耕地数量监测指获取耕地的总量和空间分布。我国地域广阔、气候类型复杂,不同区域耕地的土壤类型、作物类型、生长阶段迥异,从而导致耕地的影像光谱特征多变、纹理特征复杂,在提取耕地时易造成耕地与其他地类的错分。广大学者已经开展了大量研究,并形成了一些耕地产品数据。但是由于数据质量问题、景观地形复杂等因素,这些数据产品和相关算法的区域适应性仍需进一步评价。

(2)耕地质量监测主要指耕地质量指标监测,包括自然要素指标和土地利用指标。遥感能在长时间序列上动态监测耕地质量指标的变化,耕地质量遥感监测方法包括植被指数协同评价法、遥感反演建模法、耕地生产力评估法、机器学习预测等方法。遥感技术虽然已被用于区域尺度耕地质量指标提取,但多用于反演局部区域某一特定时间的耕地质量指标,缺乏长时间序列、大范围耕地质量指标遥感监测。

(3)耕地用途监测主要是为了防范耕地用途受到不合理改变,威胁到区域的粮食和生态安全,目前以耕地“非农化”和“非粮化”遥感监测为主。

(4)耕地潜力监测主要指耕地生产潜力监测,如后备土地资源监测、复种监测等。利用遥感技术开展耕地监测虽然是一个相对传统的研究,但是在国家将耕地问题明确写入二十大报告背景下,耕地保护问题需要进一步被关注和深入研究。

2.2 智慧育种

快速准确获取作物表型信息可为选育高产优质的作物品种提供技术支撑。作物表型信息是指作物某一特定的物理、生理、生化特征和性状,主要受基因型和环境的影响。通过对作物表型信息的监测,选育优质品种,可以提高作物产量和品质。由于农田环境复杂多变,目前作物表型信息采集大多以人工实测方式为主,存在效率低、标准不统一、时效性差、区域覆盖度小等缺点,高效、高质量、多维度的表型信息获取成为作物育种瓶颈。无人机和近地遥感技术因其快速、无损获取作物表型信息的特点,在智慧育种领域发挥了重要作用。基于地空协同高效融合解析方法、全链路大数据分析的作物表型获取,及以此为基础的智慧育种是农业遥感的一个新需求。

由于作物表型信息监测对数据精度的要求较高,高效、灵活、精准的无人机遥感技术为其提供了一个良好的技术手段。无人机遥感平台进行田间作物表型信息快速解析的技术效率高、成本低,适合复杂农田环境。基于无人机和近地面遥感平台解析和监测的作物表型信息包括作物高度、茎粗、叶面积指数、叶角/叶倾角、株间距/植株密度等形态学参数,以及叶绿素、光合速率、水分胁迫、生物量和耐盐性及叶片含水量等生理学参数。无人机和近地遥感技术的作物表型信息获取为实现种业科技自立自强、种源自主可控提供了技术支撑,智慧育种将使粮食安全基础更牢靠、更可持续。

2.3 精细农作

精准农业是以信息技术为支撑,根据空间变异,定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作与管理的系统,是信息技术与农业生产全面结合的一种新型农业。遥感是实现精细农作的重要手段。利用卫星遥感、无人机遥感、地面传感器网络捕获农业实时信息,可帮助农业生产者做出更明智的决策,从而提高农业生产效率。基于星空地一体化遥感监测与智慧调控方案的精细农作是农业遥感的另一个新需求。

随着精准农业对农业数据质量、数量、维度的要求不断提升,农情信息获取不再满足于平面网络结构的信息监测方式,诸多研究聚焦于具有层次结构的星、空、地信息监测的组合。近几年发展起来的无人机遥感是精准农业发展的新趋势,它具备高时空分辨率,能够提供高质量遥感监测数据以弥补卫星遥感的不足。此外,部署于地面的传感器被广泛应用于监测土壤温度、叶面积指数、叶绿素含量等农业参数。在现代农业生产中,农情监测数据来源广泛,数据类型复杂,具有多源、多点、多指标、动态变化的特点。随着自主国产卫星遥感、航空遥感、地面传感器相结合,初步形成“星空地”一体化的农业遥感信息协同综合获取技术体系,开展基于精准作物监测的农田喷药、施肥、灾害监测等精细农作,有助于加强对农作物的精准管理,提高农业生产效益。

三、农业遥感技术发展新挑战

3.1 由表层向根层

随着农业遥感技术的发展,农业遥感除了在地面之上的传统作物长势监监测、产量预测、农业气象灾害/病虫害等作物领域,还在土壤水分、有机质等土壤表层监测方面不断深化,逐渐向土壤根层进行拓展。表层的作物和土壤状态是果,根层的土壤状况是因,如何由果及因、由表及里,实现由地面表层土壤和土壤之上的作物到作物根层监测是农业遥感一个新挑战。

当前遥感监测或者是针对地表植被冠层的监测,或者是针对土壤表层的监测,比如利用微波探测土壤水分仅能达到地球表面几厘米深度,常规遥感获取大范围内较深根层土壤和植被根系信息还难以实现。如果能建立根层和表层土壤参数的关系,利用常规遥感对表层土壤因子大范围连续观测,就有可能全面地认识区域整体的土壤参数信息用于根层监测,所以区域尺度主要利用根层和表层关系模型估算根层土壤参数;田间尺度常使用透地雷达、电导率仪等监测方法进行土壤水分、盐分含量估算、根系胁迫评估、根系生物量建模和根系定位等。随着人工智能技术的不断发展,人工神经网络、支持向量机、遗传算法、随机森林、深度学习等机器学习方法也越来越多地运用于根层参数反演。

3.2 由周期性向近实时

近年来随着遥感应用需求的扩展和深入,对于遥感产品时效性的要求逐步提高。农业遥感方向上,时效性在作物的病虫害监测、产量预估、物候预测等应用场景中至关重要。相比于单个卫星资源受限,多卫星组网能够更好地组织协同资源,从而提高分辨率和信息处理效率。然而目前卫星星座的功能还多停留在协同观测层面,在星上协同计算以及星间信息传输方面的能力还存在较多问题。在已经到来的5G时代,卫星组网获得了人们更多的关注,低、中、高轨各类卫星组网技术的进步也将推动农业遥感时效性的提高。无人机遥感是以无人机为传感器搭载平台,具有影像实时传输、高危地区探测、成本低、高分辨率、机动灵活等优点,这些优点保障了农业作物生长状态的近实时观测。

无人机遥感与卫星遥感具有时空互补优势,将大范围覆盖的卫星遥感、高时效性的无人机遥感以及高精度的地面点观测结合,构建卫星粗估—无人机细察—地面验证耦合的“星—机—地”一体化监测,就可能实现区域尺度农业遥感的全面近实时监测。已有多个项目着手建成一体化的全球对地观测集成系统,形成“星—机—地”一体化传感器组网,旨在实现空间数据获取一体化、数据处理自动化、定量化和实时化等目标,从而更好地应对农业上各类亟待解决的问题。实现近实时监测的另外一个必须条件就是实现监测自动化,这不仅需要从遥感观测和地面观测仪器等硬件自身性能及其相互协同性方面进行提升,还需要具备遥感数据获取之后的全自动、实时/近实时算法和软件。如在智慧农场的作物监测中,除了智慧化农业监测设备的提升,也需要做好实时遥感信息处理、传输和应用的用户端软件。总地来说,当前农业遥感监测时效性、自动化程度尚需进一步提升,如何实现多卫星组网、星机地一体化、自动流式全过程近实时作物和农田环境监测是农业遥感一个新挑战。

3.3 由单一尺度到多尺度

农业遥感中作物生长监测尺度可划分为器官尺度、冠层尺度、园区尺度、区域尺度、全球尺度等。在器官尺度上,通常利用室内或地面平台的光谱仪测量叶片或者籽粒等器官的光谱数据,进行作物生理生化参数和品质指标的反演。在冠层尺度上,通常利用地面平台传感器获取作物生长季中的作物冠层光谱数据,通过分析遥感参数与作物生长指标之间的关系,进行作物长势监测研究。在园区尺度上,无人机遥感灵活、精准的特征能够完成精准的监测和基于监测的管理。在区域或全球尺度上,卫星遥感是获取作物长势信息的最佳手段,通常用来进行大区域作物种植面积提取、生产力估测、农学参数反演等。在全球尺度上,虽然有联合国粮农组织的全球信息早期预警系统(Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture,GIEWS)、美国的 Crop Explorer、欧盟的 Monitoring Agricultural Resources(MARS)以及中国的CropWatch等全球尺度农情监测系统,但农情遥感监测还不完善,全球尺度的病虫害智能监测、土壤属性的时空分布监测等仍充满挑战。由于不同监测平台时空分辨率的限制,当前农业遥感监测仍是以某一单一尺度为主,未来随着遥感数据时空分辨率的提高以及大数据处理能力的提升,农业遥感观测“广度”上由区域向全球发展以及“深度”上作物观测由冠层尺度向器官尺度发展将成为一种趋势。由于不同观测尺度包含着不同层次的信息,未来农业遥感观测由单一尺度到多尺度耦合发展,将是农业遥感的一个新挑战。

当前作物生长监测的不同尺度差异主要表现为遥感平台的差异,比如手持式、车载式是基于地面平台的作物器官尺度或冠层尺度的观测,机载式是冠层尺度或园区尺度的观测,星载式则是区域或国家尺度的观测。通常单一平台获取的作物信息较为有限,在光谱分辨率、时间分辨率和空间分辨率等方面很难全面兼顾。因此,当前可行的解决方案是利用多平台同时获取不同尺度的遥感数据,将多源数据进行融合,实现从单一尺度到多尺度农业遥感综合分析。多源数据融合可以发挥不同遥感数据源的优势,弥补单一遥感信息的不足,提高遥感数据的可应用性。此外,当仅用遥感数据难以解决问题的时候,可加入非遥感数据进行补充,以便进行更综合和更深入的信息分析。

3.4 由观测向决策

农业遥感领域数据源包括卫星遥感、无人机遥感等各类遥感数据,以及各类辅助数据,这些不断获取的时空分辨率各异的数据构成了农业遥感大数据,当前基于这些数据开展了大量的作物长势、作物产量、作物灾害和土壤水分、肥力等作物和生长环境的遥感监测,农业遥感目前在技术层面已经能够实现农业生产活动的多角度、多维度观测,监测结果可以直接作为决策参考,但目前大部分监测结果还没有及时准确的转换为决策信息。尽管遥感大数据是农业遥感的基石,但如果不能有效地将其应用于农业决策制定,这些数据的潜力将无法得到充分释放。因此,迫切需要通过将遥感大数据与农业系统融合,构建基于气候—作物—土壤—管理的协同模拟与预测系统,以实现农业遥感由观测走向决策,这是农业遥感技术在解决现代农业真正需求、提高农业生产效益方面所面临的一个新挑战。

农业遥感大数据类型多样、结构复杂,海量的数据是其优势所在,但同时也对该领域的大数据处理提出了较高的要求。以往依靠常规方法通常难以挖掘数据与信息的联系,但在当前卷积神经网络(Convolutional neural network,CNN)、循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN)等深度学习人工智能方法加持下,有望从复杂的数据中挖掘数据之间内在联系、建立相关定量模型用于应用决策,这是农业遥感技术从观测到决策的一条路径。另外,科研人员通过长期的研究,已经揭示了一些作物生长发育机理,构建了基于气候—作物—土壤—管理的协同模拟与预测系统,但这些系统还不完善,如果将气候—作物—土壤—管理系统与大数据模型相结合,就可能构建起有效的应用模型用于决策,从而推动农业遥感技术更快地从观测走向决策。

四、农业遥感学科发展建议

4.1当前农业遥感学科设置与人才

农业遥感是农业与遥感的交叉学科,是随着遥感技术发展而逐步发展起来的新兴学科。农业遥感技术的发展需要农业遥感人才来推动,农业遥感人才需要农业遥感学科来培养。当前在全国涉农类高校里,农业遥感人才的培养主要依托农业资源与环境、作物学、土地资源管理等学科进行培养。为对接国民经济发展需要和国家重大战略需求,通过多位院士的倡导,2022年9月13日国务院学位委员会和教育部联合印发《研究生教育学科专业目录(2022年)》,遥感科学与技术成为新的一级学科,学科代码为“1404”,隶属交叉学科门类,可授予理学、工学学位。遥感科学与技术一级学科的设立,有望使更多院校将农业遥感设置为二级学科,进一步促进农业遥感的发展。

4.2 农业遥感学科布局建议

“遥感科学与技术”已经被设立为一级学科,农业遥感将是该一级学科下的一个重点研究方向。从农业遥感学科布局的角度看,针对农作物参数、土壤属性等监测的辐射传输机理仍需要不断突破和深入研究,因此农业遥感学科需要设置一个农业遥感机理和方法相关的研究方向。农业遥感监测之后需要与管理决策建立链接,基于农业遥感大数据分析和决策可以作为一个研究方向,这两者可作为农业遥感学科的基础类布局。从专业应用角度看,遥感时空观测优势与农业时空动态变化特点完美匹配,使得遥感技术在不同农业领域的专业应用成为可能。广义农业包括种植业、林业、畜牧业、副业和渔业,除了副业比较分散,其他都有比较好的遥感应用场景。因此农业遥感学科布局需要在种植业、畜牧业、渔业、林业等领域都设置农业遥感研究方向。其中种植业持续健康发展是国家粮食安全战略最重要的保障,因此农业遥感在种植业领域的学科布局还需要进一步细化,建议从良田、良种、良技等角度考虑。从良田角度设置耕地利用遥感、土壤资源遥感等研究方向,从良种角度设置作物表型等遥感研究方向,从良技角度设置农业灾害遥感、精准农业等研究方向。

从区域应用角度看,中国地域广阔,自然条件和资源禀赋的区域分异显著,形成了农业生产的地域性差异,针对在不同区域解决不同问题,农业遥感学科布局应该有区域特色,建议设置一些区域特色重点研究区,比如东北、黄淮海、西北等区域都可以设置为农业遥感的重点研究区。

文章来源:中国农业信息卫星公众号