时空智能服务的泛在化、空间数字化和“位置即服务”的应用普及,对封闭或半封闭场景下的定位服务提出更高要求,结合实际应用场景及需求,传统室内定位技术面临规模化应用的困难和挑战。伪卫星技术是一种借助地面发射器,通过发射与导航卫星相似的信号,实现卫星信号地面增强的技术。该技术针对信号盲区提供局部补强,为封闭或半封闭环境(如:隧道、地下车库、矿井、大型建筑内部等)下的导航、复杂工业设施定位、矿井人员与设备监控等提供高精度定位服务。围绕北斗规模化应用发展,开展北斗伪卫星技术的拓展研究、应用,对实现封闭或半封闭场景中人员、设备、车辆、基础设施等实时高精度定位、形变监测、车路协同、智能驾驶具有重要意义。当前交通数字化转型的发展浪潮也为卫星信号受限空间的定位导航服务应用与发展注入新动能,有助于加速封闭或半封闭场景中北斗定位技术的发展,催化北斗时空服务体系迸发创新应用形态,提升交通系统基础设施数字化水平。

一、封闭或半封闭场景中伪卫星定位技术的优势

封闭或半封闭场景中存在卫星信号限制、遮挡、干扰、场景结构复杂及定位主体动态变化等现状,而应用中要实现定位导航的高精度、低延迟、低成本、强鲁棒性等理想目标,二者存在环境制约与应用理想化的矛盾。在“任意时间地点都能具备稳定、精准的定位能力”需求驱动下,该场景下的定位技术、定位算法不断迭代发展,目前已经催生出了十余种用于封闭或半封闭空间应用场景的定位技术,如:红外线、超声波、蓝牙、射频识别(RFID)、超宽带(UWB)、Wi-Fi、紫蜂(ZigBee)、视觉、磁场、蜂窝、伪卫星等。

定位技术与定位方法相辅相成、互为驱动,在应用场景多元化背景下,从应用场景、经济效益、性能指标(算法、技术精度、覆盖范围、抗干扰、穿透性)等维度对现有的技术方法进行分析,数据显示,伪卫星技术通过融合卫星导航与地面基础设施,以组成虚拟星座或漏缆组网等方式,改善隧道内、室内或峡谷等封闭或半封闭环境中卫星几何分布、发射模拟卫星信号,提供额外的伪距测量,显著提升了GNSS信号易被遮挡等复杂环境下的定位精度。此外,该技术的抗干扰与可靠性、多模融合与技术扩展性、室内外一体化定位与动态场景适应性、设备兼容与部署灵活性也得到提升,可与高德地图、百度地图、腾讯地图等用户端软件平台打通,其中普适型北斗伪卫星定位精度可达3~10m,并兼容手机车辆等各类智能终端,高精度型和超高精度型北斗伪卫星可与专业终端兼容,其定位精度分别达到0.1~1m(高精度型)、0.01~0.03m(超高精度型)。

二、伪卫星技术解决的问题

伪卫星通过发射与GNSS信号兼容的地面信号,能够有效解决传统卫星导航系统中的多个应用问题,如:在卫星信号被遮挡、无信号、强干扰等复杂环境下的定位精度低、可靠性差和封闭或半封闭应用场景受限等。

1.卫星信号遮挡导致的定位失效问题

两山夹一谷、城市高层建筑峡谷等环境地形复杂,常常涉及重大基建工程(水利/交通枢纽、基础设施),对定位导航及形变监测应用(桥梁、道路、楼梯、坝体、坡体等)等有着硬性要求,该场景下的定位能力及精度对生产、生活有着重要影响。如:隧道内北斗卫星导航信号被完全遮蔽,车辆实时导航定位中断,影响驾驶者隧道通行体验感。尤其对“两客一危一货”道路运输车辆,不能实现在途无盲区安全监管,存在重大安全隐患,一旦发生火灾、事故、交通拥堵,隧道内环境急剧恶化,直接影响司乘人员的健康和生命安全,需第一时间确定事故车辆位置,实施应急救援。

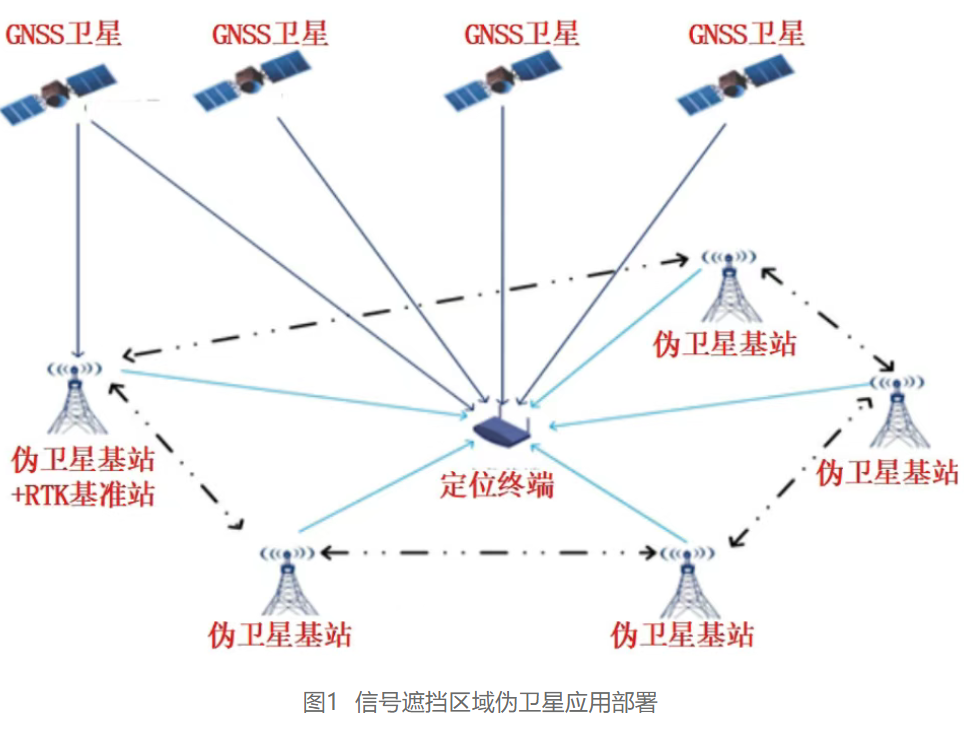

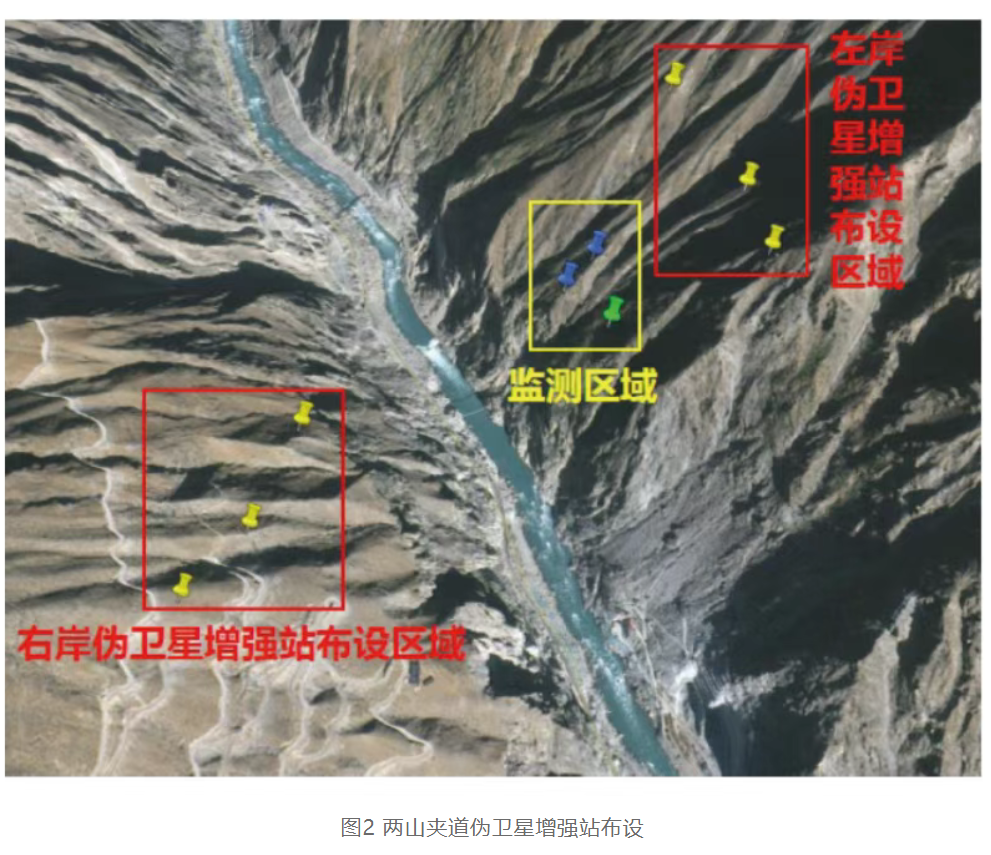

在上述复杂地形中,GNSS信号容易被遮挡,导致可见卫星数量不足(少于4颗)或几何分布欠佳(导航卫星位置过于集中),定位精度显著下降甚至失效。此外,由于GNSS信号难以穿透建筑物或土壤,致使隧道、室内、地下空间等封闭或半封闭环境下无法接收到卫星信号或产生多路径效应,实际参与解算的卫星数量进一步减少,造成定位失效等问题。伪卫星技术通过为信号受限区主动提供补充信号源(地基/车载/船载/空基伪卫星、空基与地基混合组网等方式),可以增强卫星信号、改善垂直方向观测能力、提升系统韧性,适应静态到动态的多样化场景(图1~2)。

2.高程定位精度不高的问题

高程定位精准的意义在于为多领域提供空间基准,其应用从宏观的国家安全遍及微观的民生服务,如:武器系统校准、边境地形监控、高精度地形图制作、数字孪生与三维建模、基础设施施工、水利工程设计、建筑物/塔基沉降监测、滑坡与地面塌陷预警、矿山与采空区监测、自动驾驶与无人机、航空与船舶导航、油气与矿产勘探、风电与光伏布局、低空经济、城市内涝防控及市政规划等。因导航卫星分布集中于水平方向,传统GNSS在高程方向误差较大,空间几何强度较差,伪卫星技术通过优化卫星几何配置、增加可见信号源数量、差分修正、独立定位、优化算法及改善伪卫星布局等方式,可降低垂直保护水平,提升高程方向的定位可用性,能够有效解决高程定位精度不足的问题。

3.GNSS可靠性与抗干扰能力不稳定问题

在卫星信号异常/故障或几何配置不佳情况下,GNSS可靠性降低、易受干扰,会直接影响定位精度和可用性,甚至会通过产业生态及安全链路引发广泛的安全、经济和社会等系统性风险。此外,伪卫星还通过抗干扰技术与信号增强、动态组网、多模式融合导航、信号重构等特有能力,改善了远近效应与多径抑制,显著提升了GNSS的可靠性与抗干扰能力,为复杂场景(如封闭或半封闭环境、战场等)提供稳定可靠的定位服务。

三、伪卫星技术在各领域的应用

1.伪卫星技术助力隧道行驶车辆安全运营

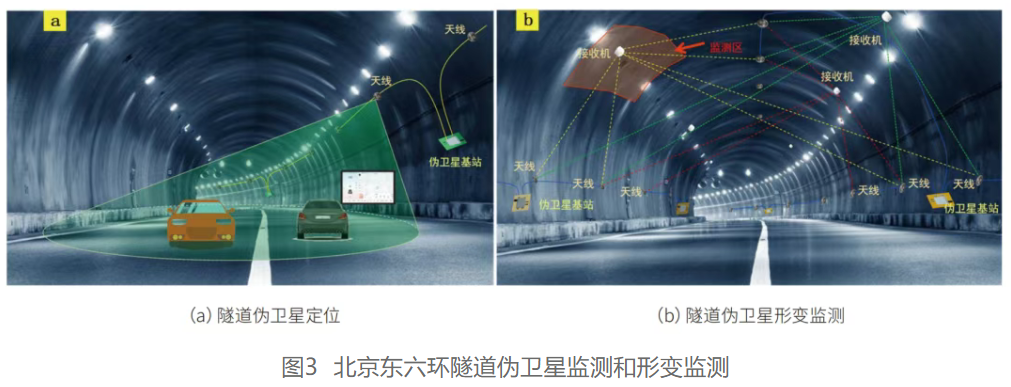

在公路/铁路隧道中,通过漏缆方式或布设北斗伪卫星定位系统组网传输北斗伪卫星信号,覆盖隧道内信号盲区,借助对称辐射抑制远近效应和差分校正服务减小定位误差,实现隧道过往车辆精确定位与通信冗余,为隧道内外无缝定位导航提供辅助支撑。北斗伪卫星技术在隧道环境的应用,赋能物流及智能驾驶运行的同时,又有助于及时发现处置违规行为,提升应急响应速度及“两客一危一货”重点营运车辆全路段无盲区安全监管能力,为隧道交通基础设施数字化、智能化升级和安全增效提供了技术支撑,同时也为公众提供隧道内外连续不间断定位导航服务,提升了公众出行体验感和幸福感。

2025年4月20日,北京东六环改造工程正式通车,中国兵器工业集团北斗应用发展研究院的北斗伪卫星定位导航信号扩展系统成功应用于该项目。实现了东六环隧道内北斗信号100%覆盖、双向车道定位导航,隧道内与隧道外时间同步精度控制在纳秒级,为隧道内行驶车辆提供了5~10m的定位精度,隧道内外定位切换时间小于1s、定位稳定性达到分米级,并实现车载/手机等定位终端软硬件的普适性服务,决策支撑响应速度提升90%。此外,载波相位测量结合RTK算法优势将载波相位的物理精度转化为实际厘米级定位能力,可以满足隧道形变监测需求(图3)。

2.伪卫星技术解决地下停车场定位导航盲区

地下停车场定位导航可用技术有蓝牙AOA、蓝牙信标、Wi-Fi定位、UWB、LoRa等。其中蓝牙技术仍处于主流应用行列,UWB技术精度高,但手机兼容性差、成本高、适用场景有限;LoRa技术传输距离远但精度低,主要用于车辆统计等场景。由于地下停车场复杂环境,GNSS信号遮挡或多径效应严重,蓝牙技术面临信号不稳定、高密度部署成本高以及动态场景的算法适应性要求高等挑战,上述技术无法兼顾抗信号干扰、兼容性、低成本、高稳定性等综合需求。

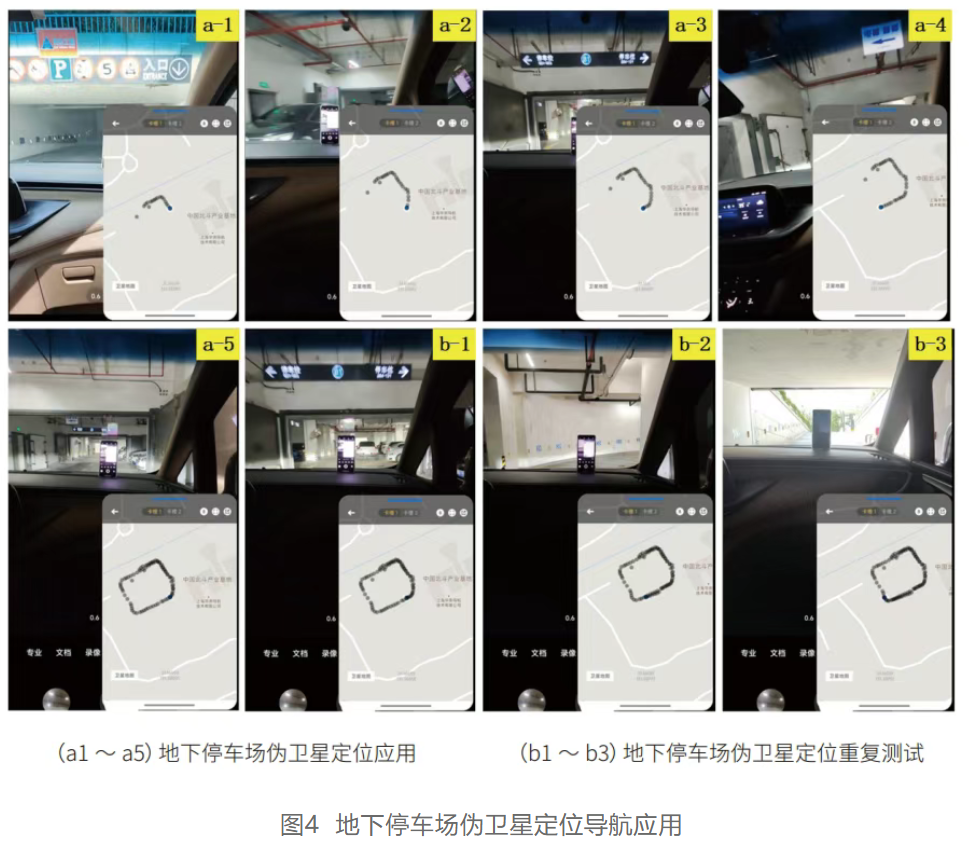

在上海某地下停车场,借助北斗伪卫星技术通过每层独立组网、多层停车场分层部署(楼层标识区分信号),采用定向天线/漏缆组网,每20~30m部署1个基站,在天花板或侧墙安装定向天线(根据地下停车场的复杂程度可以灵活调整基站间距、天线间距和位置),实现地下停车场GNSS信号全覆盖、抗干扰,车主无需更换卫星定位终端与导航APP,实现地下停车场与户外定位精度一致:静态3~10m,动态10~15m,定位切换时间小于1s(通过优化设备部署的情况下定位精度可提升至厘米级),显著提升了地下停车场的定位可靠性和用户体验感,在应用过程中还可以通过伪卫星+蓝牙信标的方式降低成本,同时保留亚米级精度(图4)。

3.伪卫星技术应用于室内场景

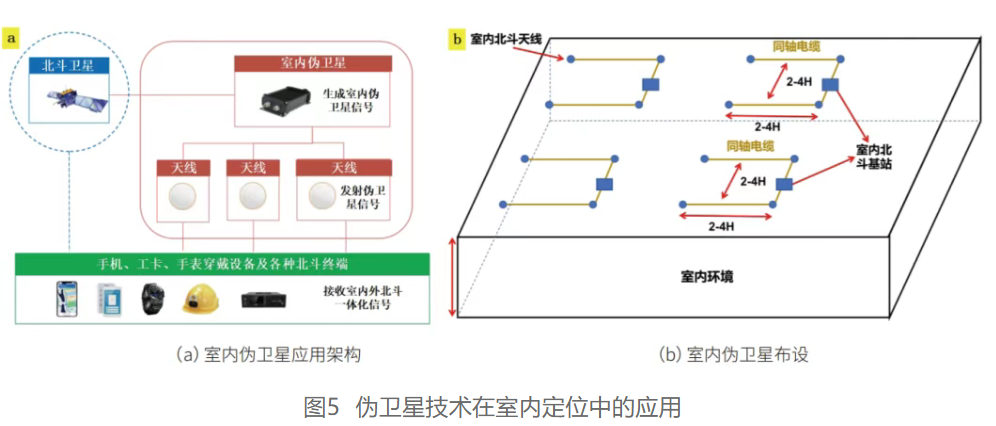

大型商超/超市、机场/火车站、仓库、体育馆/博物馆/展览馆等多类场景中对室内定位应用有实际需求,目前常用技术包括:UWB、蓝牙、Wi-Fi、RFID、视觉等。在上述场景中,室内定位应用的普及和应用效果都或多或少受到定位精度低、覆盖范围小、抗干扰能力差、数据安全系数低、功耗高、适用性差、成本高等问题的困扰。实际应用中,要综合考虑定位精度、成本、环境复杂度等因素,根据实际场景的差异,选择合适的技术组合。伪卫星技术通过信号模拟(发射与导航卫星同频同质的信号、补充或替代微弱的卫星信号)、灵活组网、优化算法和系统架构创新,实现室内外无缝定位(图5),解决了传统室内定位技术在精度、隐私、环境适应性、连续性及可靠性等方面的短板。由于伪卫星技术加密和信号结构复杂,支持匿名化定位,无需依赖个人设备特征,避免个人信息直接暴露,降低隐私风险,较于蓝牙、RFID技术,伪卫星技术的安全性较高,尤其适用于机场、医院、工业仓库等对安全性、稳定性要求较高的场景。尽管初期伪卫星的基站和接收终端的部署成本较高,但可通过优化信号体制和自校准算法,减少对大规模节点的依赖,长期维护成本低于传统蓝牙/Wi-Fi的应用。

4.伪卫星技术提升水利坝体高程定位精度

在高山峡谷处的水利设施建设需要满足厘米级甚至毫米级三维定位精度,尤其是需要严格控制高程误差。但是由于山体遮挡、坝体较高,使可见卫星数量不足,会形成信号盲区,在该复杂地形中还要考虑抵抗信号反射、山体/坝体遮挡及电磁干扰等。鉴于上述实际问题及峡谷两侧的反射信号易导致伪距测量误差,可通过伪卫星技术优化卫星信号或几何分布、经地面发射信号、削弱多路径效应,结合多天线阵列和载波相位差分技术,提供低仰角“虚拟卫星”视角,解决高坝体信号遮挡问题,增强垂直方向的观测能力,降低垂直方向的监测误差,提升局部高程定位精度,实现坝体微量沉降的有效预警。在金沙江(白鹤滩)、大渡河(某在建水利枢纽工程)等重大水利工程建设中,通过基准站+北斗伪卫星混合系统、北斗伪卫星独立组网等方式的应用,有效提升了工程监测和施工的高程定位精度(图6)。

四、伪卫星技术应用面对的挑战及发展趋势

伪卫星技术作为封闭或半封闭场景定位导航的解决方案,通过其复杂的系统设计、密度较高的基础设施部署(因环境的复杂度可以灵活调整)、同步算法优化等技术克服了室内遮挡、信号干扰、时间同步、室内定位精度等问题。但是,该技术的应用也面临前期投入相对较高、极端环境下(水下、太空)的技术成熟度较低、信号体制标准发展缓慢、多技术融合难度较大、多源系统间的数据交互与算法协同有待提升等问题。

以应用需求为驱动,在智能化、数字化、低空经济、空天地一体化网络融合发展等背景下,封闭或半封闭场景定位技术的未来将呈现“新技术革新、多模融合、轻量化部署、智能化应用、高可靠性”的特点。伪卫星技术将朝着技术迭代、应用场景深化、标准化建设及多领域协同方向发展。如:基于低轨卫星星座,实现基础设施轻量化建设、动态灵活性部署、规模化应用、服务于深空探测、信号标准化对接、频段划分和调制标准统一、低成本投入、多模算法融合、专业化运营服务等。在交通行业,伪卫星通过算法优化、硬件升级、技术迭代,解决复杂环境下(如:隧道、地下、室内等)的定位难题,推动自动驾驶、智慧物流、数字交通等领域的规模化落地。

1)伪卫星技术加速推动室内外一体化定位产业发展。针对复杂场景中(隧道、室内仓库、大型商场、医院、地下停车场等)的精准定位、实时导航、低成本、广覆盖的需求,常用的传统定位技术难以满足。伪卫星技术的发展与应用可为解决上述场景中的信号盲区、多径效应、可靠性、抗干扰性等问题,提供一条有效路径。

2)“伪卫星+”的多模融合定位技术成为主流。在智能化、数字化升级的背景下,单一定位技术无法满足复杂应用需求,在人员、装备、智能机器人、高速动态目标定位与导航服务中,需要综合伪卫星技术、5G通信、惯导、多源混合定位与多源信息融合等技术形成室内外一体化、三维立体精准定位服务系统,实现多维信息灵活融合、多环境无缝衔接。

3)伪卫星技术推动室内外一体化定位降本增效。伪卫星技术通过轻量化设计、原有基础设施复用等方式,在封闭或半封闭场景中体现高性价比,实现定位导航降本增效;通过信号设计、组网优化、算法改进等方式,在三维空间应用场景中实现更高的定位精度、更快的反应速度、更强的抗干扰能力。

4)加速高可靠性、延展性定位体系的铸造。

由于封闭或半封闭场景地理位置、走向、地质构造、小气候因子等多种因素差异,以往常用的定位系统可延展性、普适性较差,伪卫星技术的冗余组网、硬件模块化、动态部署、算法灵活等特点将使其可靠性和延展性进一步优化,成为封闭或半封闭场景的核心技术支撑。

五、结语

伪卫星技术通过发射与GNSS类似的信号,在隧道、峡谷、室内、地下等封闭或半封闭场景、GNSS信号拒止环境中,弥补GNSS信号覆盖不足的问题,通过信号增强或独立组网实现连续定位能力,提供定位、导航和授时服务。伪卫星技术的应用,显著提升了封闭或半封闭环境中GNSS服务的可靠性和精度。伴随伪卫星系统同步算法的优化、多路径效应的突破和应用推广,其应用将向智能化、多场景融合方向发展,为交通数字化升级、水利监测、应急救援、自动驾驶等领域提供更广泛的支持。

来源:卫星应用公众号